La guitare acoustique

Présentation

Voici un schéma descriptif de la guitare moderne, ou guitare « Torres »

(car forme mise au point par Antonio de Torres), possédant six cordes d’une longueur de 64 cm chacune.

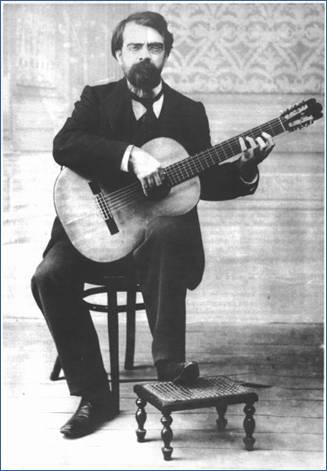

A droite, Francisco Tárrega jouant de la guitare (il aida Antonio Torres à créer son modèle).

On remarque qu’elle possédait déjà toutes les caractéristiques des guitares que nous utilisons

(chevalet, mécaniques, frettes, rosace, …).

Les cordes en boyaux ont été ensuite transformées en cordes de nylon, ou en métal.

Les 6 cordes de la guitare sont placées de la plus grave (vers le haut) à la plus aigue (vers le bas).

Dans la 2e partie, nous étudierons en profondeur ces dernières, ainsi que la position des frettes sur le manche.

(Plus la frette sur laquelle on bloque la corde est proche du chevalet, plus la note produite sera aigue.)

La guitare est l’instrument ayant été le plus transformé et utilisé de l’histoire.

En effet, les premières traces retrouvées remontent à l’antiquité :

Nous en avons retrouvé chez les Perses (3e millénaire avJC),

ainsi que chez les Babyloniens et les Egyptiens (2e millénaire).

Néanmoins, ces « guitares » restaient très rudimentaires, en l’absence des

techniques de fabrication et de solfège modernes.

Elle a ensuite été apportée en Europe pour la première fois par les Maures,

qui ont transmis leur savoir sur la musique aux espagnols, lors de leurs premiers

échanges culturels, aux alentours du 10e siècle après J-C.

Cet instrument a ensuite subi de nombreuses évolutions, prenant différentes

proportions, noms et caractéristiques : les ancêtres de la guitare moderne possédaient

parfois des cordes doublées (appelées « chœurs »), des tailles plus petites,

et un moins grand nombre de frettes (en effet, il était difficile de jouer

une note aigue avec des cordes en boyaux, qui résonnaient mal).

Le plus connu d’entre eux était la vihuela.

La guitare que nous connaissons est apparue, en Espagne également,

grâce au luthier Antonio de Torres Jurado, qui lui donna

ses dimensions actuelles, considérant qu’elles étaient idéales pour l’ergonomie

et la qualité sonore. Cette guitare a par la suite connu un succès international

grâce à des guitaristes qui voyagèrent dans l’Europe, comme notamment Francisco Tárrega,

détrônant le luth qui était alors très répandu (il possède en effet des origines

totalement différentes de la guitare).

(Sur ces dessins égyptiens, nous pouvons observer un instrument,

tenu par le 2e personnage en partant de la droite, ressemblant à une guitare)

C) L’origine des notes de musique

Le premier réel système de notes de musique à être utilisé apparut durant l’Antiquité (5e siècle apJC),

et couvrait 16 notes, réparties sur deux octaves. Il utilisait pour la notation les premières lettres de l’alphabet :

la 1e note était le A, la 2e le B, la 3e le C, etc.

Ce système a ensuite évolué, de différentes façons selon les régions et les musiciens

(il n’y avait pas de système universel, et chacun faisait comme bon lui semblait).

Au final, il n’est resté que 7 lettres (de A à G), qui ne couvraient alors plus que 7 notes, mais

néanmoins accompagnées de dièses et de bémols, qui augmentaient (dièses) ou diminuaient (bémols)

chacune d’elles d’un demi-ton. Pour différencier les octaves, un nombre était rajouté derrière tout cela,

désignant le degré de l’octave. Le système anglo-saxon actuel était né.

Exemples : G3, Bb2, F#4, A4 …

Le système occidental (do, ré, mi, …) date lui du 11e siècle apJC, lorsqu’un moine du nom de Guido D’Arezzo

eut l’idée d’utiliser les premières syllabes des vers d’un chant grégorien (l’Hymne de Saint Jean-Baptiste),

dont l’intonation monte progressivement.

Ut queant laxis (note C)

Resonare fibris (D)

Mira gestorum (E)

Famuli tuorum (F)

Solve polluti (G)

Labii reatum (A)

Sancte Iohannes (B)

On remarque que le Do était alors remplacé par Ut. Le nom que nous connaissons aujourd’hui a été

choisi par la suite, par souci de prononciation. Il n’aurait apparemment pas d’origine, si ce n’est le hasard.

Etant donné que seul le nom en lui-même des notes change, les dièses et bémols y sont aussi applicables.

Exemples : Sol3, SiB2, Fa#4, La4 …

(notes identiques au précédent exemple)

Voici un tableau récapitulatif de ces deux systèmes de note :

|

Système occidental |

La |

Si |

Do (Ut) |

Ré |

Mi |

Fa |

Sol |

|

Système anglo-saxon |

A |

B |

C |

D |

E |

F |

G |

Site créé dans le cadre des TPE 2009-10 par

Matthias Lemainque, Lucas Prost & Romain Eliasse.